どうもさかなです。

先日、ふぐ処理師の試験を受験してきましたが、なかなかネット上にフグ試験に関する情報がなく、自分自身が苦労したので、もし、これから愛知県のふぐ処理師の資格を取ろうと思っている方のために試験の概要と詳細、そして合格するための秘訣を公開しようと思います。

ふぐ処理師とは、各都道府県知事の許可である

そもそも、ふぐ処理師の資格は各都道府県によって異なりますので、ネット上に試験対策の情報が少ないのはそのためかと思います。

僕は愛知県の試験を受けましたが、これは愛知県のみ有効な資格証になりますので、例えば、お隣の三重県でフグの仕事をしたいと思ったら、仮に愛知県の資格を持っていたとしても、三重県でもう一度試験を受けて三重県のふぐ処理師の資格を取得しなければなりません。

中には、「東京都」のふぐ調理師の免許があれば、業務に携わることができる県も存在するみたいですが、基本的には県を跨いで業務に携わることはできない資格になっています。(東京都の場合は「ふぐ調理師」という資格名になります)

詳しくは、各都道府県のWEBサイトを確認してもらえればと思いますが、とりあえず、今回は愛知県の話なので、愛知県に限定してお話を進めていきますね。

※現在は、各都道府県での試験内容の平準化を図り、県外でもお仕事ができるように、フグ資格者の認定受け入れ促進のため、「フグ処理者の認定基準」というものができたようです。詳しくは各都道府県に確認が必要ですが、今後は全国統一資格として使えるようになるみたいです。

『ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について』https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000628050.pdf

試験日程の確認

まず、時系列順に話を進めていきますね。

試験を受けようと思ったら、まずは試験日程の確認からです。試験日程の確認はこちらのリンクで確認ができます。

『愛知県ふぐ処理師試験案内』

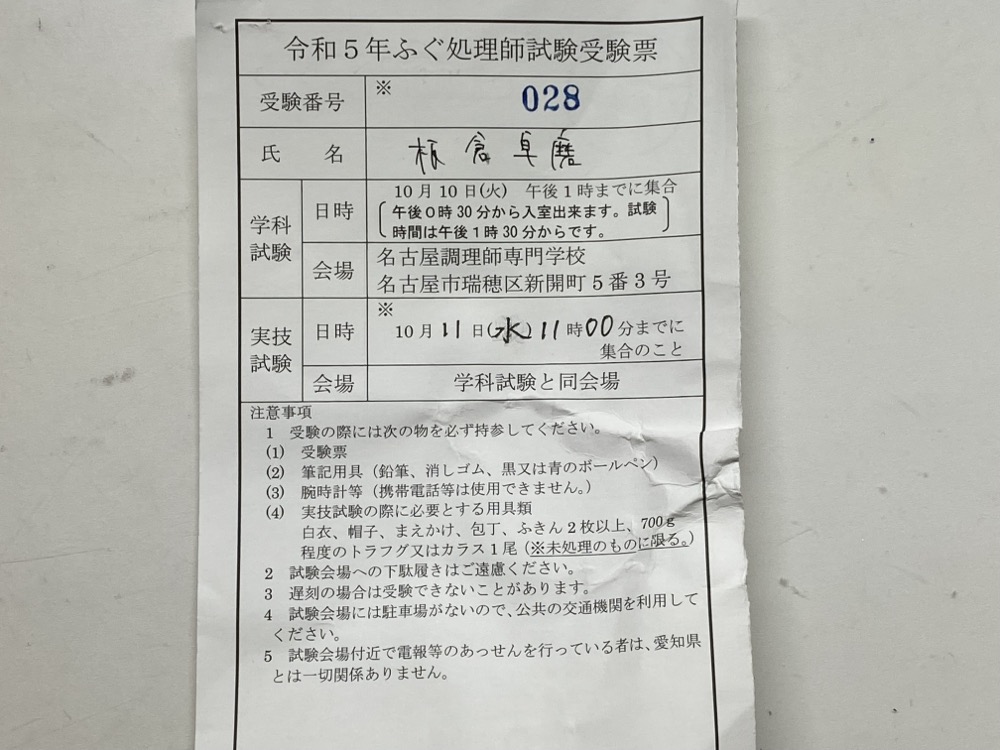

僕の場合、試験の日程は学科試験が令和5年の10月10日でした。

実技試験がその翌日の10月11日でした。

まずは試験日を確認して問題なく受験できるようにその日程を確保しておくことをお勧めします。その次に大事になってくるのが願書の受付期間です。僕の場合は、願書の受付期間は令和5年の8月21日〜8月25日の午前9時から午後17時まででした。その間に願書を提出できなければ当然試験も受けられないわけですから、もしそうなるとまた次回の試験まで1年間待たなければなりません。

意外と願書の受付期間が短いというか、たったの4日間しかないですし、思いっきり平日ですし、うっかりしていると提出忘れということで「残念無念また来年」とかいう冗談も笑えないし、「1年待ち」はさすがにマジでキツいのでかなり注意が必要です。僕みたいな遊びで受験する人にとっては別にどうって事ないかもしれませんが、仕事で必要な人がほとんどだと思いますので、そうなると本業に支障が出てきてしまいますよね。

僕はしっかりと願書の受付期間もスケジュールアプリで管理して、8月22日に願書を提出しにいきました。

願書提出

願書の提出場所は愛知県のウェブサイトにも掲載されていますが、僕は刈谷市在住だったので、『愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課』(所在地:名古屋市中区三の丸二丁目3番2号 愛知県自治センター9階)まで願書を提出しにいきました。

もし行かれる方がいればここも注意点なのですが、僕は車で行ったので駐車場の場所がよくわからず、とりあえず隣の「名古屋市役所」に車を停めて、一旦市役所の中に入り、駐車券の入館受付を入り口で済ませて、それから歩いて自治センターまでいきました。僕がバカで駐車場がわからなかっただけかもしれませんが、車で行かれる方は駐車場問題があると思いますので、注意してください。

提出書類、必要な物は

1、受験願書

2、写真票

3、写真

4、印紙

です。

以前は、『実務経験証明書』がないと試験を受けることができなかったのですが、僕が受験した年からは実務経験がなくても一般人が受験できるようになったので、受験ハードルは下がりました。今までずっとフグの免許が欲しかったのですが、実務経験の部分がクリアーできなかったので、どこかのフグ屋さんにアルバイトで修行するかどうか本気で悩んでいたくらいでした。いやはや、本当に実務経験のハードルがなくなって良かったです。

『令和5年の受験願書』はこんな感じでした。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/467359.pdf

こちらの願書を自宅のコピー機で印刷し、必要事項を記入して持っていきました。

『令和5年の写真票』はこんな感じでした。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/467342.pdf

必要事項を記入し、証明写真などの写真を貼り付けて提出しますが、こちらの写真表はハガキサイズで印刷しなければならないので、僕はハガキサイズのコピー用紙がなかったので、写真票は印刷せずに、願書提出場所で写真票をもらってその場で記入して写真を貼り付けました。一応、ノリとかハサミとかもその場で貸してもらえました。

続いて、印紙ですが、印紙は愛知県自治センター9階の願書提出場所にはないので、3階だか4階に行って「そこで印紙を買ってきてください」と言われたので、エレベーターで下の階に降りて「10100円分の印紙ください」と言って購入しました。ダメ元で「QUICPay使えます?」と聞いてみましたがやはりダメでした。クレカや電子マネーは不可、今どき現金オンリーでした。これだからお役所仕事はダメですよね。

印紙を買ったあと、再び9階に戻り、印紙を貼り付けて願書提出は完了になります。学科試験は全員同じ10月10日になりますが、実技試験だけは11日組と12日組の2グループに分かれるみたいなので、「また後日、受験票を郵送するので、その受験票に記載されている日程をご確認ください」とのことでした。

ちなみに僕は学科試験の翌日の10月11日が実技試験の日程でした。

それと関係ないですが、『愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課』はものすごく小さい課で、8畳くらいの狭い部屋で今どき蛍光灯の薄暗い明かりの中、3人くらいが狭そうに仕事してました。

その中の一人が女の人で対応も割と塩対応でしたが、マスク補正もあって可愛かったのでちょっと興奮しました。マジで関係ないですけど、もし行かれる方はそのあたりもチェックしてみてください。

塩対応県職員女子に別れを告げて、願書提出完了となるわけですが、ここで壁に「ある張り紙」を見つけてしまったんですね。その張り紙には「ふぐ処理師教本 販売してます」というようなことが書かれていたと思いますが、僕は独学なので、そういう「教科書的なもの」があるなら手に入れておいた方がいいと思ったんですよね。

だって、テストって普通はそういう教科書の中から出題されることが多いじゃないですか。だから、その教本を手に入れることは合格への第一歩だと思ったんですよね。

それで、塩対応県職員女子に「この教本買いたいんですけど」って聞くと、「ここで売ってるわけじゃないから隣の建物の3階か4階かなんかそこら辺に行って買ってこい」みたいなことを言われまして、「あぁ、どうもありがとうございます。失礼します。」と言って隣の建物に行ったんですね。

そしたら、その教本の販売しているところはさらになんか狭いスペースで、どこかの〇〇課の部屋の一角を間借りしているという感じで、マジで畳1枚分くらいのスペースに書類棚と机と椅子がギリギリ「これ以上何も置けません!」という感じで置いてあって、書類とかも山積みになってて、そこでおばちゃんが一人で塩対応しているという感じでした。

「ふぐ処理師教本」欲しいんですけど、と言うと、「あーフグの人ね」と言う感じで書類棚の辺りをゴソゴソして山積みになっている中間くらいからズボッと一冊抜き出して渡してくれました。

それと、法令集みたいな本もセットで販売しているらしく、その法令集ももらいました。確か、値段は合わせて3800円くらいだったかな?と記憶しています。(全然違ったらスンマセン)

意外と高いし、ダメ元で「QUICPay使えます?」と聞いてみましたが、案の定、ニコニコ現金払い一択でした。そうこうして願書の提出と貴重な「教科書と法令集」という思わぬ収穫を手に入れ、試験まで勉強に集中する段取りができました。

学科の試験勉強

自慢ではありませんが、僕はこれまでにたくさんの資格を取得してきましたが、「試験」と名の付くもので落ちた経験がないんです。これまでに資格を20個以上取得してきましたが、そのどれも1発合格で不合格ということを人生で一度も経験したことがないんです。

もちろん高校受験なども志望校1発合格でしたし、なんだったら滑り止めで受けた私立の学校から特進科の案内がきたりして試験関係にはめっぽう強いのですが、それはおそらく、試験の要点を掴んで効率的に勉強することが得意なのではないかと自己分析しているんですね。

それで、フグの試験もこれまでと同じだろうということで、勉強を始めようと思ったのですが、やはり試験の要点を掴むためには過去問をやることが一番だと思って過去問をやってみたんですね。

最初はAmazonとかでそういう過去問題集とか売ってないのかな?と思って探してみたんですけど、各都道府県の資格なので、愛知県限定の過去問題集とか存在していないんですよね。

それで、ネットで誰か公開してるかもしれないと思って検索してみたら、普通に愛知県のウェブサイトに過去問題が掲載されていました。笑

過去問は令和3年分と令和4年分だけだったので、過去2年分ということなのですが、まぁ、ワタクシくらいになると過去問を2回くらいやれば大体コツが掴めちゃうんですよね。

『愛知県過去問題』

・令和3年愛知県ふぐ処理師試験問題

・令和3年愛知県ふぐ処理師試験問題解答

・令和3年愛知県ふぐ処理師試験鑑別解答

・令和4年愛知県ふぐ処理師試験問題

・令和4年愛知県ふぐ処理師試験問題解答

・令和4年愛知県ふぐ処理師試験鑑別回答

あと、学科試験の3日前くらいに気がついたのですが、どうやらフグ試験の講習をやっているところがあるらしく、もし心配な方はそちらを受講してみるのもいいかもしれません。

『一般社団法人愛知県調理師会』

http://aichi-chori.or.jp/%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab/

で、自分の勉強方法は、まず教本を最初から最後まで全部読んでみる。そして過去問を解いてみる。それから、答え合わせをしてみる。それから、1問ずつ、教本を見ながら、問題の意味とその解答を照らし合わせながら理解を深めていく。というやり方をやりました。

また、問題の出題傾向や、ちょっと文言を変えて、問いの角度を変えたらどんな問題が出てくる可能性があるだろうか?とか考えながら勉強をしていました。過去問題をやったらからと言って、過去問と全く同じ問題は出ないだろうから、似たような問題がどういう傾向で出題されるだろうか?と考えてみると結構試験対策になります。そうやって勉強すると多少の言い回しが変わったりしても、押さえておくべきポイントみたいなものが見えてきたりして、微妙に意図をズラした設問にも対応できるようになります。

で、1回目の令和3年の答え合わせをしたら30問中18問正解だったんですね。しかし、ここでふと思ったわけです。「これって、何点合格なん?」笑

試験概要のウェブサイトを見ても合格点数など書いてませんから、1問が何点で合計何点なら合格するのか?全くわからないんですよね。なので、実際に電話して問い合わせしてみたんです。そしたら、また女の人が電話に出て、「あれ?この人まさかあの塩対応女子か!?」と思ったんですけど、まぁそれは余談なので置いとくとして、「何点合格なんですか?」と聞いても、「それはあまり答えられません」と言うんですね。

「は?」って感じじゃないですか?普通、合格点数言うでしょ。言わない意味がないでしょ。それでちょっと食い下がったら、「だいたい6〜7割程度です」と言う返答をもらいました。(その曖昧な感じはなんやねん!笑)

つまり、全30問で1問1点だとすると、30点満点で、合格ラインがその6〜7割だとすると、18点〜21点くらいが合格ラインだと言うことになります。

個人的な経験から、この手の試験はだいたい合格点数は6割の場合が多いので、まぁ「18点かな」と言うことで、18問正解が最低ラインになり、仮に7割だとすれば21問正解でオッケーということです。

初めての過去問で18問正解できたので、一応、教本を読んだだけでギリギリ合格ラインに乗ったわけです。「これは楽勝だな!」と思って、もう一度、教本を最初から最後まで読んで、今度は令和4年の過去問をやってみたんですね。

そしたら24問正解だったんです。7割ラインにも到達したので、もうほぼオッケーですよね。ちなみにこの時点で学科試験の2日前とかです。もっと問題が難しかったらどうなってたんやって感じですが、とにかく学科にはある程度自信が持てたのでヨシとしました。個人的に、勉強が得意な人は学科の2日前から勉強開始で問題ありません。1日勉強すれば大丈夫です。

勉強が苦手な方でも、1週間前からちゃんと準備して勉強したら合格ラインにはすぐに到達できると思います。

ふぐ試験の学科要点

それでは僕が攻略した学科の要点をまとめておきますので、これから試験を受ける方は参考にしてみてください。

学科の出題

(1) 水産食品の衛生に関する知識

ア 食品衛生学

イ 衛生法規(愛知県ふぐ取扱い規制条例等を除く)

(2) ふぐに関する一般知識

ア 関係法規(愛知県ふぐ取扱い規制条例等)

イ その他ふぐに関する知識

愛知県の試験では、基本的には教本に書かれていることの中から出題されるので、教本を読めば回答できる問題がほとんどです。ややこしいのが、食品衛生学で、ウイルスの潜伏期間とか、症状とか、そういう丸覚え系の問題ですね。これはめんどくさいので捨てました。まぁ、症状くらいは覚えましたけど、潜伏期間は必ず1問は出題されるのですが、めんどくさいので捨てました。

次に、フグに関する一般知識ですが、語呂で覚えてしまうと楽です。

『精巣に毒がある種類』

コモンフグ、ヒガンフグ、サンサイフグ、クサフグ

これをいちいち覚えていると覚えにくいので、『顧問が悲願の山菜で草』と語呂で覚えました。別になんでもいいのですが、自分が覚えやすい文章にしてしまうと簡単に覚えられます。

続いて、『皮に毒がある種類』

ナシフグ、ゴマフグ、ショウサイフグ、マフグ、メフグ、アカメフグ

精巣に毒がある種類+『梨と胡麻の詳細を真に受けて目が赤目』と語呂で覚えました。

これを覚えるだけで3問くらいは拾えます。

続いて、「フグ毒と他の毒との毒力の比較」と言う問題も必ず1問は出題されますので、それは問題用紙が配られる直前から「ボハコテサゴスムセ」と唱え続けるんです。そして、問題用紙が配られたらすぐに問題用紙に小さくボハコテサゴスムセと書き込みます。

これは上から毒力が強い毒の頭文字になっていて、

ボツリヌス毒素A

破傷風毒素

コブラニコーロ毒素

テトロドトキシン

サキシトキシン

ゴニオトキシン-Ⅱ

ストリキニーネ

ムスカリン

青酸カリ

の順番で覚えます。つまり、「ボハコテサゴスムセ」を試験前から唱え始めてずっとブツブツ言いながら繰り返しているうちに試験用紙が配られてそこに書き込むだけで1問拾えます。

続いて、食中毒予防の三原則ですが、こちらも必ず1問は出題されますので、

清潔 ーつけないー

迅速冷却ーふやさないー

加熱 ーやっつけるー

この3つを覚えておいてください。これを覚えておくだけで1問拾えます。あとは適当にそれらしい回答をしていれば24点くらいは取れるはずです。法令集からはほとんど出題されないのでスルーしてオッケーです。学科の勉強方法は以上になります。試験時間は60分あるので時間が足りないと言うことはまずありません。

試験は設問に対して、回答「1」「2」「3」のいずれかを記入する3択問題になっています。ですので、仮にチンパンジーが試験を受けてもおよそ1/3は単純計算で正解できるようになっています。

どれだけ勉強していなくても10問は必然的に正解になってしまうというわけですね。あとは、合格ラインの18問正解まであと8問を自力で獲得できるレベルまで勉強すればいいだけです。簡単でしょ?

鑑別試験

学科試験が終わるとすぐに鑑別試験に移ります。

受験番号が早い人から10人ずつくらいで別室に移動し、そこで鑑別試験を行います。鑑別試験はフグの死体が5匹、机の上に並んでいて、その試験教室に入ると魚の強烈な生臭い匂いがします。試験直前までは机の上に白い布が被せられていて、どのフグが並んでいるか見えないようになっています。試験開始と同時に布が取られて「はい、ご開帳〜!」という感じになります。

試験は机の上に並んでいる5匹のフグの種類をそれぞれ回答すると言う試験で、回答用紙はこちらになります。

https://itakuma.com/wp-content/uploads/2023/10/399630.pdf

回答用紙とバインダーを渡されて、机の上に並んでいるフグにそれぞれ番号が付けられているので、回答用紙のフグの名前のところにその番号の数字を書き入れるシステムになっています。

僕は「鑑別試験って何をどうすんねん!」と思っていたのですが、試験の前日にこの回答用紙がウェブサイトにアップされていることを知り、「この中から出題されるからその他のフグなんか覚えなくていいんだ!」と思ってちょっと気が楽になりました。

本当に全部覚えようと思うと、教本に写真で載ってるフグだけでも27種類になるので、27種類全部覚えないといけないと思っていたのですが、この回答用紙を見ると10種類の選択肢しかないので、まぁ割と簡単な試験なのかなと言うことで安心しました。要は10種類の選択肢の中から、今、目の前に並んでいるフグがどのフグなのか回答すればいいので、フグの名前を暗記したり記入したりとかそういうことは一切ないということです。

しかし、鑑別試験の制限時間は2分間しかありません。やってみたら意外と2分ってすぐに経過してしまって、自分も本当に危ないところでした。何しろ、フグをちゃんと見るのも触るのも初めてなので、なんか情報量が多くて混乱してしまうんですね。

だから、事前に判別ポイントをしっかりと覚えておかなければなりませんし、回答用紙はひらがなで表記されているので、ひらがなでの表記に慣れておいたほうがいいです。でないと焦ってひらがなを読むのに時間がかかったりするんです。いやマジで。ひらがなって混乱するんですよ。

ちなみに鑑別試験は二人一組で、同じ机の上に並んだ5匹のフグを机の両サイドから二人で眺めたり触ったりするので、結構もう一人の人が邪魔です。もう一人の人があるフグを触ってたら自分は他のフグの鑑別を急いだほうがいいです。

ちなみにちなみに、鑑別試験ではフグに触れてもオッケーです。トゲの有無を判別するのに触らないといけないので、鉛筆を持つ手とは反対の手で触りましょう。右利きなら左手でバインダーを持ち、フグに触るときはバインダーを右手に持ち替えて左手で触ります。そうすることで、記入するときに書きにくかったり、フグのヌルヌルが鉛筆について気持ち悪くなったりとかせずに済みます。

では、次に出題されるフグの見分け方を書いておきますので参考にしてみてください。

『出題される選手たち』

しろさばふぐ

くろさばふぐ

まふぐ

しょうさいふぐ

なしふぐ

からす

とらふぐ

ひがんふぐ

こもんふぐ

ごまふぐ

『見分け方』

「しろさばふぐ」と「くろさばふぐ」が同じサバフグ属で見分けが難しいです。見分け方は「しろさばふぐ」の尾鰭は中央が凹むのに対し、「くろさばふぐ」の尾鰭は中央部が突出する。臀鰭が色付きだったら「くろさばふぐ」確定、しかし、自然界には臀鰭が白い「くろさばふぐ」もいるので臀鰭が白いからといって「しろさばふぐ」と断定することはできません。しかし、鑑別試験であえてそんなわかりにくい個体を選んでくるはずがないので、おそらく、試験では臀鰭が白いサバフグが出てきたら「しろさばふぐ」と同定しても問題ないような気がします。

続いて、「まふぐ」と「とらふぐ」と「からす」の見分け方が難しいです。見分け方は、「とらふぐ」の臀鰭は白色、「からす」の臀鰭は黒色かちょっと黒っぽい色付き、「まふぐ」は臀鰭が黄色い。白→とらふぐ、黒→からす、黄色→まふぐ、と覚えておくといいです。自然界では、「からす」でも白っぽい臀鰭を持った「からす」も存在するので臀鰭だけで同定することはできませんが、試験ではわかりやすい個体が使われるはずなので、臀鰭が白い「からす」が使われることはおそらくないと思います。試験では臀鰭で判断すると良いと思います。

続いて、「しょうさいふぐ」と「なしふぐ」と「こもんふぐ」の見分けが難しいです。見分け方は、「しょうさいふぐ」と「なしふぐ」には背中に棘がありませんが、「こもんふぐ」には背中に棘があるので、迷ったときは背中を触ってみて「トゲ有」なら「こもんふぐ」で確定です。次に、背中を触ってみて「トゲ無」だった場合は「しょうさいふぐ」か「なしふぐ」のどちらかと言うことになるので、その場合は目の下の斑紋が茶色斑紋か、白斑紋で判別できます。(茶色の丸模様なのか、白色の丸模様なのか)目の下に茶色の丸模様があれば、「ショウサイフグ」が確定します。

あとは、黒紋があるかどうかでも判別できます。黒紋があれば「なしふぐ」で、黒紋がなければ「しょうさいふぐ」が確定しますが、「しょうさいふぐ」もハッキリとした黒紋がないというだけで、微妙に黒紋っぽいものがある「しょうさいふぐ」も存在しているので、判別に慣れていないと黒紋だけでは確実な判断はできません。やはり、目の下の斑紋で判断する方が確実です。ちなみに「なしふぐ」の黒紋の周りは白く菊花状に縁取られているのも大きな特徴です。

あとは「ひがんふぐ」と「ごまふぐ」ですが、この2種類に関しては見分けが難しい種類が他にないのでわかりやすいと思います。「ひがんふぐ」は背中がミカンの皮のようにボツボツしているので、触るとボツボツしていて棘があるわけでもなく、棘なしのツルツルでもなく、イボイボのボツボツだったら「ひがんふぐ」が確定します。出題されるフグの中で、背中がツルツルでもなくトゲトゲでもなく、ボツボツのイボイボがある種類は「ひがんふぐ」のみなのでわかりやすいです。「ごまふぐ」は見ての通り背中全体がゴマ粒のような体色なので触るまでもなく1発で見てわかると思います。

『愛知県フグ鑑別試験見分け基準早見表』

実技試験対策

自分にとってはこの実技試験が一番の課題でした。なにしろ、今までに一度もフグに触ったこともない、捌いたこともない、食べたことはあるけど、水族館でハリセンボンをみたことがあるかどうか?っていうレベルだったので、本当にフグ童貞だったんですね。

そして、フグ試験を受けてみて気づいたんですけど、僕みたいに興味本位でとか、なんとなく受けにきてる人って少なくて、ほとんど9割以上の人がフグに携わる仕事をしていて、業務上で必要になったから試験を受けにきたって感じなんですよね。

だから、例えば料亭とか、市場関係者とか、そういう人たちって常日頃からフグと近い距離にいるし、なんだったら普段から捌いていたりするじゃないですか。だからもう、実技試験なんか受ければ受かるレベルだと思うんですよね。ほとんどの人が。

僕の場合は、フグ童貞なので、とりあえず捌く練習から始めなければならなかったし、リアルな話、じゃあ捌く練習のためのフグをどこから入手してくるの?みたいなことになってくるわけです。

フグ関係者なら、職場でいくらでも練習できるでしょうけど、こっちは選択肢がほとんどないので、①自分で釣ってくる、②市場関係者と関係を持ってこっそり売ってもらう・・・みたいな方法しかないんですよね。

一応、ご存知だとは思いますが、免許のない人間に毒部位を取り除いていない丸フグを販売するのは条例で禁止されています。唯一、例外として販売できる手段として、購入者がフグ試験の受験票を持っている場合ですね。試験には試験用のフグを受験者が自分で持ち込みするルールになっていますので、試験に使用するから売ってくださいという購入者に対しては例外的に、販売者は丸のフグを販売することができます。

それで、釣ってくるのはめんどくさかったですし、やはり、フグ関係者ではない僕には市場関係者に売ってもらう方法しかなかったんです。

でも、試験に持って行くのは1匹だけですので、受験票作戦で買えたとしても基本的には1匹しか売ってもらえません。なので、そうなると練習用のフグがいないんです(何店舗か違う店をハシゴすればその作戦で何匹か手に入ると思いますが…)。自分は何匹かで練習したかったので、何匹か複数匹のフグを売ってくれるところを探すことから始めなければなりませんでした。

そこで、あるテレビ番組の話を思い出したのですが、「知人から6人辿っていけば、地球上のどんな人物にも辿り着ける」という話です。

つまり、アメリカ大統領だろうが、ブラジルのアマゾンの原住民だろうが、知り合いから数珠つなぎで紹介してもらえれば、知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの6人目で目的の人物まで必ずたどり着くことができるという話です。

なので、「知り合いを辿って行くしかない!」と思って、僕は知り合いという知り合いに「トラフグ売ってくれる人知らない?」と聞きまくって、SNSで「フグ関係者の知り合いいたら教えてくれ!」と叫び、試験用と練習用のフグを求めて色んな人に声をかけまくりました。

そうしたら、知り合いの電気屋さんが「いつも工事に行ってるお客さんが魚屋さんで、確かフグも扱ってたと思うよ」ということを教えてくれて、その電気屋さんと一緒に魚屋さんに挨拶に行ったんですね。

事情を説明して、「ぜひ、試験の時はよろしくお願いします」と挨拶をさせてもらって、ついでにその電気屋さんにその場で特大牡蠣を10個買ってもらい、お土産までもらって魚屋さんを後にしました。

そして、試験が10月11日だったので、10月9日に到着するようにトラフグを5匹送ってもらい、そのうち1匹を試験用にして、残りの4匹を練習用にしたわけなんです。

つまり、僕の実技試験の練習はたったの4匹きりで、あとはぶっつけ本番でした。おそらく、今回の愛知県フグ試験には100人近くの方が受験したと思いますが、独学で、さらにフグ経験が前日に4匹というわずかな経験値で受験したのは僕くらいなんじゃないかと思います。

元々、釣りが趣味で魚を捌くのは得意だったので、フグを扱うのは初めてとはいえ、完全な素人というわけでもなかったですし、一応、自前の出刃包丁も持っているくらいなので、「まぁ4回くらい練習すれば大丈夫っしょ!」と高をくくって前日に4匹だけ捌いて練習しました。

捌き方の勉強は、YouTubeで「トラフグ 捌き方」と検索して、目についた動画はほぼ全て再生して勉強しました。YouTubeのおかげでなんとなく捌き方のイメージができて、初めて1匹目を捌いた時にも特に苦戦することなく、にが玉も潰すことなく、問題なく捌くことができました。

しかし、YouTubeを見ているとなんか「皮すき」までやっていたり、刺身にしてテッサを作っていたりして、人によって言ってることが違ったりするんです。そうなんです。各都道府県によって試験の内容が変わるので、YouTubeを見て勉強するのはいいんですけど、「え?愛知県はどこまでが試験範囲なの?」って感じなんですよね。笑

なので、もう一度愛知県のウェブサイトを確認してみました。

ウェブサイトには、

ふぐの処理(20分間)

ふぐの各部位を「条例による可食部分」と「条例で販売禁止の臓器」に区別し、各部位の名称を用意してある札で解答する。※条例=愛知県ふぐ取扱い規制条例

としか書かれていませんでした。これじゃあ、本当の本当に一体どこまで捌けばいいのかわかりません。例えば、「条例で販売禁止の臓器」と書かれていますが、この条例にあたる部分を検索してみても、法令集を読んでみてもそんなことは一言も書かれていないんです。

「有毒部位」とか、そういうことは書かれていても、じゃあ「クチバシ」の内側の「粘膜」はどうだとか、「脳」はどうだとか、細かい部分に関しては、条例のどこにも一切、書かれていないんですよね。

大体要約すると、「可食部位」と「不可食部位」に分けろっていうことなんですけど、微妙にその先が書かれていないんです。仮に「皮」を可食部位だとすると、その内側の粘膜を取る必要があるのか?皮は可食だけど小棘は実際には食べられないわけだから、じゃあ小棘は外すのか?またどの程度取る必要があるのか?皮がボロボロになってもいいのか?わずかに残っていてもダメなのか?全然残っていてもいいのか?そもそも条例には「皮を剥がした時に皮に付着する粘膜は販売禁止の臓器です」なんて一言も書かれていないんですね。

だから、この「フグの処理」という実技試験はもっと明確に試験内容を明記するべきだと思うんです。身内に関係者がいたりとか、試験内容がわかっている人がいれば話は早いと思いますが、自分は関係者なんて知らないし、唯一知り合いと呼べる関係者は三重県の魚屋さんなので、愛知県の試験については全く何も知らない人です。

これはどう考えても不親切だし、「与えられた少ない情報の中からあらゆる事柄を推察して答えを導きなさい」という試験なのだとしたら相当難易度が高いと思います。普通の人はまず無理。

で、実技試験の詳細がよくわからなかったので、前日の筆記試験の時に、試験本部に出向いて直接問い合わせてみたんですね。しかし、「今の段階でお伝えできるのは条例で定められた可食部位と販売禁止臓器に区別するということだけです」とか言って、Webサイトに書かれていることと同じことを言われるだけだったりして、全くなんの参考にもなりませんでした。

さらに、Yahoo!知恵袋なんかも検索して、愛知県のフグ実技試験の詳細を少しでも手に入れるために情報収集してみたのですが、大きな手がかりは得られずに断念しました。

これはもう、しょうがないので、自分なりに問題を解釈してどこからどこまでやるのか決めることにしました。

まず、試験時間が20分間ということだけわかっていたので、おそらく、「テッサ」とか「皮引き」(棘落とし)はまず試験範囲には含まれていないだろうと解釈しました。なぜなら、そこまで試験範囲に含めてしまったら、僕のような素人はまず合格できないだろうと思いましたし、相当手慣れていないと無理なので、この手の試験でそんなに難易度を高くするわけがないと思ったからです。

つまり、「販売禁止臓器」とは、目、鰓、心臓、腎臓、肝臓、胆嚢、脾臓、胃腸、精巣or卵巣、その他の粘膜、だと自己解釈し、ここまでやっておけばおそらく条例にも引っかからないだろうという予測を立てました。

そして、その内容で20分タイマーをセットして捌く練習をしました。最初はゆっくり丁寧にやろうということで30分くらいかかってしまいましたが、2匹目からは普通にスピードも意識してやったら15分くらいで捌ききることができました。

こういう試験ではやるべきことをちゃんとやっていればいいので、あまり料理を提供することを考えなくてもいいんですよね。例えば、皮を剥ぐ時に、皮に身がついてはいけないと本職の人は言うのでしょうが、試験では身がどれだけ傷つこうが関係ありません。むしろ、そんなことに時間を使っていたら僕みたいな素人は時間がいくらあっても足りません。

身がどれだけボロボロになっても、そこは試験には関係ないと考えた方がいいです。とにかく毒部位が除去されていればいいんです。どれだけ汚くても。そういうマインドセットをはじめから持っておくと、焦らずにやるべきことだけキチっとやることができますので、また合格に一歩近づけるんじゃないかと思っています。

そんな感じで4匹練習をして翌日の実技試験を迎えました。

実技試験当日

実技試験の当日、場所は学科の場所と同じ、名古屋調理師専門学校でした。

試験案内には、近隣に駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用くださいと書かれていました。しかし、試験には自分で捌く用のフグ1匹と包丁を持っていかなければならないんです。

想像してみてください。電車でビニール袋に怪しい魚と包丁を入れた男が吊り革に掴まって揺れている姿を。もしくは大事そうにクーラーボックスを抱えている男の姿でもいいです。

とにかく、フグを持って公共交通機関は無理でしょ。恥ずかしいし、包丁とかあるし、なんか魚のニオイとか出るし、普通に車で行ってパーキング停めればいいでしょ。って考えたんですよね。

そうしましたら、名古屋調理師専門学校から一番近いパーキングは「和食さと」の駐車場でした。「和食さと」で食事をすると駐車代1時間半無料とかそんな感じで、自分は試験時間が11時からだったので、ちょうど終わって車に戻ってくる頃にお昼時ということで、和食さとで食事をして無事に駐車料金無料で済みました。

まず、実技試験の持ち物ですが、

・受験票

・フグ(700g程度のトラフグ、又はカラス)

・前掛け

・白衣

・帽子

・包丁

・ふきん(2枚以上)

が必須持ち物になっています。忘れた場合は試験会場では貸し出しを行っていないので、その時点で失格が確定します。僕は必須の持ち物プラス、手袋とふきんも5枚持って行きました。

それだけの持ち物を持って、まずは受付を済ませ、更衣室に案内されるので更衣室で着替え、その後に試験待機室に行きます。

試験待機室では、試験の概要説明を受けます。

実技試験概要

・試験会場に入ったらフグと包丁をまな板の上に乗せる

・布巾などを準備する

・試験は20分間

・条例で定められている毒部位と可食部位に分ける作業をする

・毒部位のバットと可食部のバットがあるのでそれぞれそこに置く

・鰓と目玉は専用の入れ物があるのでそこに入れる

・心臓、腎臓、肝臓、胆嚢、脾臓、胃腸、精巣、卵巣の札があるので札をわかりやすく、それぞれの毒部位の近くに置く

・札は必ず一枚余る

・両性フグの場合は両性フグの札があるので、それを持って両性フグだということを試験官にその場で伝える(試験官の指示に従う)(おそらく、毒部位の方に入れることになる)

・皮は粘膜を取り除き、取り除いたことがわかるように粘膜側を上にして広げて置く

・皮についている小棘は取り除かなくて良い

・粘膜などはシンクで水洗い可能で、三角コーナーがあるのでアラや粘膜はそこに捨てる

・一度三角コーナーに捨てたものを拾って毒部位バットに戻しても良い

・フグの身の部分は腎臓、血液などをしっかりと取り除く

・クチバシの粘膜は取り除かなくても良い

・クチバシの血液はしっかりと取り除く

・カエルの粘膜はしっかりと取り除く

・カマのエラや腎臓はしっかりと取り除く

・身は3枚おろしにしなくても良い

・尾鰭は身についたままで良い

・生殖器は内部がわかるように切れ目を入れて確認する

・身を水洗いしても良い

・怪我をした場合、すぐに出血が止まらなければ失格となる(止血用テープなどで止血する)

・手袋などを使用しても良い

・包丁は何本使用しても良い

・残り時間を5分ごとにカウントする

・「止め」の合図で試験終了となり、その後にフグに触れていると失格となる

試験の概要説明ではここまで具体的には説明されませんが、概要説明を受けて自分なりの解釈も加えました。例えば、「脳」の説明は一切ありませんでしたが、「脳」はほとんどの人が取り除くと思いますが、僕は「脳」の札がなかったというのと、身欠きのフグで脳が含まれたまま一般に販売されている商品などがあるので、あえて頭を割らずに脳を取り除かずに試験を終えました。

それでちゃんと合格していれば、愛知県の試験においては「脳」は取り除く必要がないと判断できると思ったからです。実際、僕は頭は割らずに「脳」はそのまま残した状態で可食部バットに入れて試験を終えました。それでちゃんと合格していたので、やはり愛知県の実技試験では「脳」を取り除く必要はありませんでした。

しかし、ルール変更などはあると思いますので、心配な方は脳もしっかりと取り除いたほうが確実だと思います。また、他県では身欠フグでも脳をしっかりと取り除くように条例変更した県もありますので、やはり愛知県でも脳は取り除いた方がいいと思います。

試験は調理台が8つあり、8人が同時に試験受けます。1人が1つの調理台を使います。まな板は事前に用意されていて、横60cm・縦25cmくらいの大きな重たいまな板なので、ズレたりする心配はほとんどないと思います。

調理台の横にはそれぞれ流しとシンクがあって、水も自由に使えます。水洗い用の桶もあるので水を溜めて水中で皮についた粘膜など剥がすことができます。粘膜などは必ず三角コーナーに捨てます。三角コーナーに捨てなかったからと言って試験で不合格になる事はありません。ただ、試験運営側が片付けやすいからとかそんな理由です。

試験中は各調理台に2人の試験官がいて、常に2人から「ジィ〜」と見られながら作業するので、変に緊張しないようにしてください。僕は普段の仕事柄、人に監視されながら作業することに慣れているので全く緊張とかはありませんでした。

そしていよいよ試験開始です。僕みたいな素人のために、僕なりの解体手順をお伝えしておきます。(あくまで素人が考えたやり方なので参考程度にしてください)

「始め!」の合図でスタートし、20分間でフグを解体します。まず最初に必要な人はフグの表面についたヌメリなどをシンクで洗い流すといいと思います。

それから布巾でフグの水気を拭きながら深呼吸して手順を再確認します。

まずはヒレを落とし、クチバシを落とし、皮を剥ぎ、それらを全部可食部のバットに置きます。いくらまな板が広いとはいえ、解体した部分をまな板の上に置いていると、時間が少なくなってきて焦っていつもと違う行動に出てしまう恐れがあるからです。

とにかく可食部はカットしたらすぐに可食部バットに入れ、後から血を洗ったり粘膜を取ったりします。

次にカマを外し、内臓を剥がします。この時に、古くなったフグを使っていると胆嚢が破れたり、卵巣が黒く変色していたり、腸が千切れたりしてとにかく解体がやりにくくなるので、なるべく活きの良いフグを手に入れて、冷蔵状態をキープして試験のまな板の上に乗せるということが大事になってくると思います。

冷凍モノはドリップが出たり、血合いが身に染み付いちゃってとりにくかったりするので、なるべく活きの良い冷蔵状態が望ましいと思います。(皮も剥がしやすい)

カマと身、カエルと内臓が解体できたら、その時点で毒部位を切り取って行きます。まず最初に破るとめんどくさい胆嚢からです。胆嚢は破れてしまっても問題ありません。その場合は胆嚢の袋の部分を毒部位バットに乗せ、溢れた胆汁はまな板の上で取り返しのつかない事になってますので、後でシンクで洗い流します。

しかし、できれば胆汁もしっかり残っていたほうが毒が身に付くリスクを減らせますし、まな板に溢れ出た胆汁を洗い流すのにも時間を消費します。やはりまずは胆汁を先に処理するべきだと思います。(本職の人は普段、関係なく全部捨ててると思いますが…)

次に処理するべきは脾臓です。なぜなら、脾臓と心臓、腎臓が少し似ているので、焦って訳がわからなくなる前に脾臓を先に取り除いて札を先に貼っておきます。

よくあるミスとして、心臓とか腎臓をうまく取り出せずに細切れになってしまって、どの細切れがどの部位なのかわからなくなってしまうミスです。

本当に細かくバラバラになってしまうと試験官の方も訳がわからなくなると思いますが、おそらく、そのバラバラに細切れになる前の手順なんかもちゃんと監視されていて、心臓の細切れと腎臓の細切れが混ざってしまった時点で失格になると思います。

脾臓はわかりやすいですし、内臓をめくった時に1番取り外しやすい部位になりますので、訳がわからなくなる前に先に解体して札を貼っておきます。

ちなみに毒部位バットのどこにどの部位を置いても問題ありません。しかし、部位が重なったり、札が重なったり、わかりにくくなると失格なので、僕はバットの左上、右上、左下、右下というように各部位を遠ざけて置くようにしました。

続いて、肝臓を切り離します。肝臓は大きいので、あまり大きなフグを持ってくると肝臓だけで毒部位バットの半分の面積が占められてしまうので注意です。そういう意味でもなるべく小さめのフグを持っていくと良いですね。

続いて、精巣、もしくは卵巣を切り離します。どちらも半分にカットして、断面がわかるようにします。当たり前かもしれませんが、精巣は可食部、卵巣は毒部位です。

精巣はカットした時に断面が詰まっていて空洞になっていません。卵巣は半分にカットすると空洞になっています。しかし、僕もあまり小さな生殖器だとどちらがどうかわかりません。どちらもカットすると空洞になっていないように見えるのです。

さらに、僕の場合はなんと言っても経験が4匹だけですし、それを指摘してくれたり教えてくれる人もいないので、小さい生殖器の場合はいまだに見分け方がよくわかっていません。さらに、両性フグも見たことがないので、万が一、試験の時に両性フグに当たったら最悪だなと思っていました。あまりにも経験がなさすぎて、精巣か卵巣かもわからないくらいなのに、さらに両性フグなんか引き当ててしまったらもうパニック間違いなしです。そこは仕入れ先に「両性フグだけはやめてくださいね」としっかり伝えておきましょう。「そんなんわかるかいな!」と、ひと笑いを誘うことができます。

続いて胃腸を切り離します。試験の事前説明でもありますが、各部位を切り離した残りの消化管や胃などは全て腸の部位にまとめて置くようにします。多少、いろんな粘膜などが混じっても大丈夫です。

それから鰓と眼球を取り出し、鰓と眼球は専用の入れ物に入れます。エラを外すと最後に奥の方から心臓が出てくるので、心臓を取り除いて内臓の処理は終わります。

内臓の分別が終わったら、毒部位の札を綺麗に配置し、札が重なったり、臓器が重なったりしないように、綺麗に置き直します。

続いて、まな板を一度洗い、包丁も洗って布巾で水気を拭きます。こうすることで、可食部位の処理をするときに可食部に毒がつかないようにします。

クチバシにも血がついているので、洗い、皮から粘膜を外し、粘膜は三角コーナーに捨てます。皮は粘膜を外したことがわかるように、内側を上向きにして、棘側を下にして可食バットに置きます。それから身についた血液や腎臓なども綺麗に取り除き、最後に水洗いして水気を切って終了です。

これらの作業を20分以内に行う必要があります。

合格発表は1ヶ月後

『発表場所』

県内(名古屋市を除きます。)の保健所とその保健分室、保健所駐在及び新城保健所設楽出張窓口(開所時間内に限る)、愛知県県民相談・情報センター、東三河総局広報コーナー、各県民事務所広報コーナー(知多、海部及び西三河)、新城設楽振興事務所広報コーナー及び愛知県のウェブページに掲示するとともに、合格者へは合格証書を送付します。

とのことなので、Webサイトを確認すればいいですね。

『愛知県フグ試験の合格発表リンク』

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/

『試験結果の開示』

合格発表日から1か月間(土日祝日を除きます。)、御自分の科目別得点を御覧いただけます。希望される方は、受験票と受験者本人であることを確認できる書類(自動車運転免許証等)をご持参のうえ、愛知県県民相談・情報センター(愛知県自治センター2階)にお越しください。なお、個人情報保護のため、代理の方にはお見せできません。

とのことなので、もし、不合格だった場合は、筆記で落ちたのか?鑑別試験で落ちたのか?実技試験で落ちたのか?確認できます。次回の受験に向けて何かしらの対策が立てられそうですね。

試験の合格ラインを推察

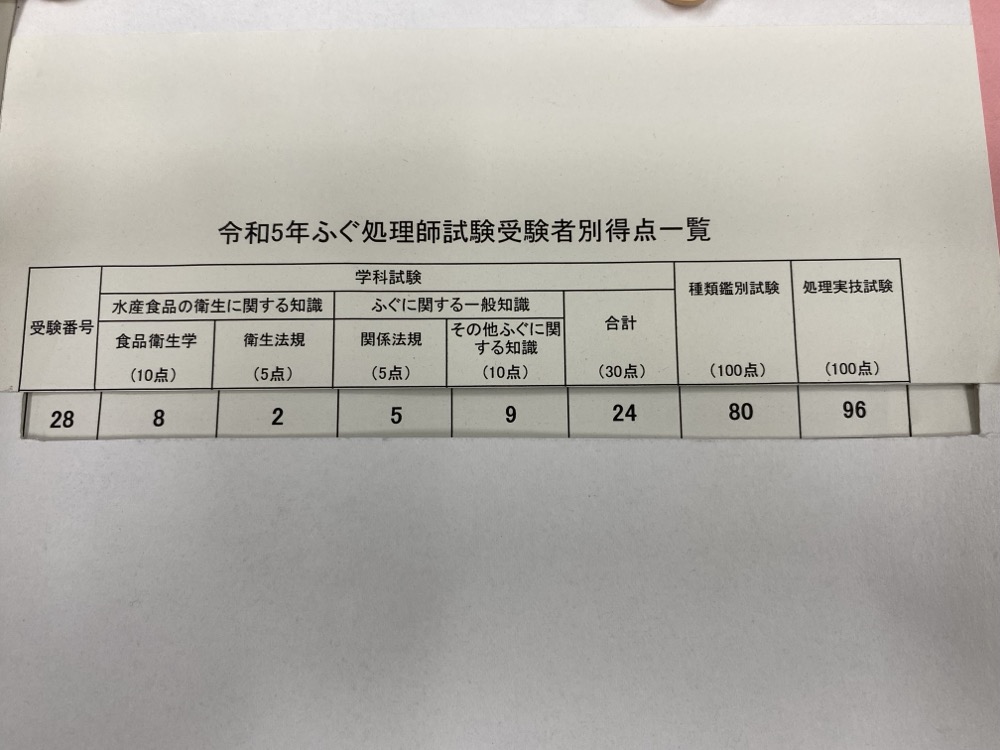

僕はせっかくなので、愛知県自治センター2階に行って、自分の得点を確認してきました。

↓『愛知県民相談・情報センター』でおばちゃんが対応してくれた。(塩対応ではなかった)

↑こんな感じで、得点を確認させてもらえます。

ここからは僕の想像ですが、事務局に「学科試験」の合格ラインを電話で確認したところ、「6〜7割正解で合格」と言っていたので、「学科試験」「種類鑑別試験」「処理実技試験」の3つのトータルで合格ラインを決めているのではないかと思います。

例えば、それぞれ必ず6割以上の点数が必須で、実技試験の点数が低い場合には学科試験の点数で補完できるとか、そういうシステムでなければ、「6〜7割で合格」という表現にはならないと思うんですね。つまり、場合によっては学科試験で6割正解だったとしても試験トータルでは不合格になるかもしれないっていうことだと思うんです。

そして、さらに「種類鑑別試験」について考察してみると、僕は種類鑑別試験で1問間違えてるんですよね。笑

100点満点中80点ということは、5匹のフグの鑑別だったので、1匹正解で20点加算だということになります。僕は鑑別試験では絶対に1問も間違えてはいけないと思っていたので、これには驚きでした。

だって、実際にフグを販売する立場の人が鑑別を間違えて毒フグを販売してしまったら大変じゃないですか。だから、この手の試験では1問でも間違えたら即不合格だと思っていたんですね。人の命に関わるから。

でも、僕は1問間違えているくせに合格になっているということは、「1問は間違えても許される」ということは確実になりました。あとは、何問間違えてもいいか?という最低ラインですが、おそらく1問まででしょう。なぜなら、やはり人の命に関わる重要な試験なので、さすがに種類鑑別確率が60%の人に資格証を渡せないですよね。僕が試験官だったら100%じゃないと資格証を発行しません。とにかく、1問までは間違えていいことは確実です。2問目は無いとお考えください。

最後に「処理実技試験」ですが、僕は96点でした。実技試験も「合格」か「不合格」か二つに一つだと思っていたので驚きでした。実技試験にも点数があって、しかも100点満点だということは、ここが学科試験と連動しているということなのでしょうか。

試験の内容は、『ふぐの各部位を「条例による可食部分」と「条例で販売禁止の臓器」に区別し、各部位の名称を用意してある札で解答する』という試験です。つまり、こちらも試験の内容を考えると、通常は「合格」か「不合格」の二つに一つしかあり得ないんです。それなのに何故か100点満点で謎に4点がマイナスされている・・・。ということは、減点方式で「多少のミスは許される」という解釈になります。

これもまた推測ですが、この僕の4点はもしかして「脳」を取り除かなかったことによる減点なんじゃないかと思いました。というか、それ以外に考えられません。仮に毒部位を可食部バットに入れても「マイナス4点で1発不合格にはなりません」とか絶対におかしいですよね。そういうのは流石に1発アウトなはずです。

となると、その採点基準は「重大欠陥」と「軽欠陥」の2種類があって、毒部位を間違えるのは重大欠陥で1発アウト。しかし、「身に少し血が残っている」などは軽欠陥でマイナス4点とか、そういうシステムなんだと思います。ですが、もし「脳」が毒部位ということで減点なのだとしたらこれほどおかしな採点方法はありません。

何故なら、それは『ふぐの各部位を「条例による可食部分」と「条例で販売禁止の臓器」に区別し、各部位の名称を用意してある札で解答する』という試験内容と全く関係がないからです。だったら「脳」の札もちゃんと用意するべきで、減点方式である理屈は通りません。

にもかかわらず、実際には減点方式であることが判明したので、そこから推察すると、合格ラインは「学科試験」で最低6割(18点)、「種類鑑別試験」で最低80点、「実技試験」で最低80点、あたりなのではないかと推察します。(というか、これくらいを目指すつもりでないと落ちる。実際はもうちょい低いかも)

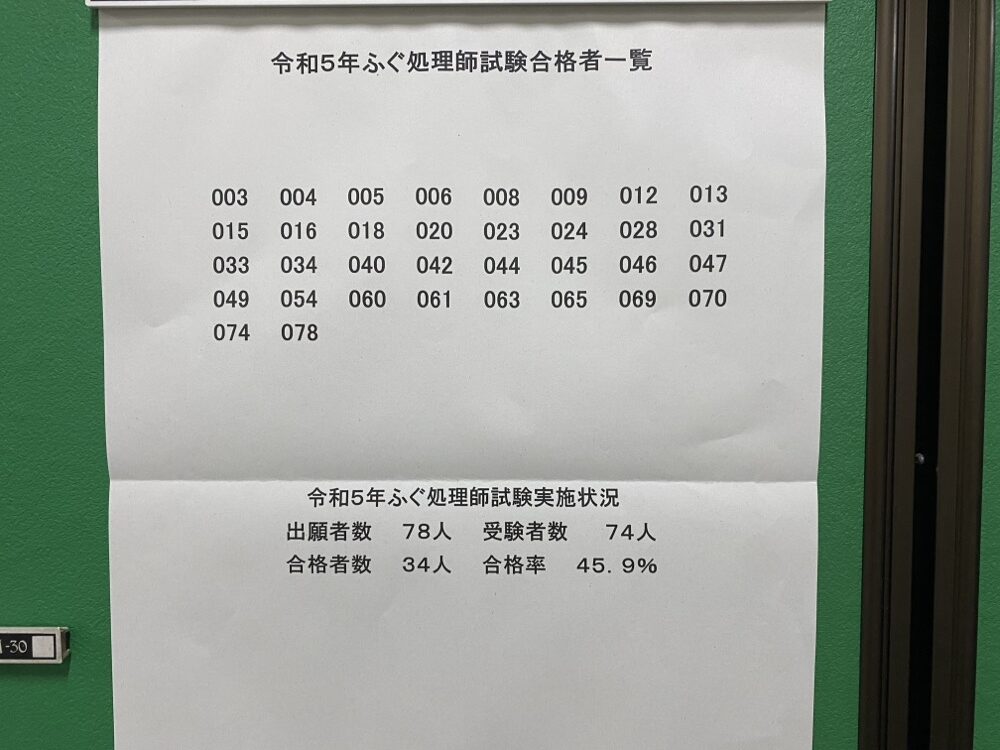

そして、合格率も発表されていました。

令和5年度は合格率45.9%だったみたいです。

このような合格率を見ても、合格ラインが「全体で6割」だとは思えないんですよね。それだったらもっと合格率は高くなっているはずです。全くの素人である僕が8割ラインで合格しましたが、他の人たちはほとんどプロっぽい人たちばかりだったので、実技試験とかは100点だったはずです。にもかかわらず、半分以上の人が不合格になっているということは、やはり学科試験がネックになっているのでしょう。

そんなに難しい学科試験ではないですが、過去問をやってみて、7割の21点くらいは正解できるように準備しておいた方が確実っぽいですね。

合格した後にも面倒な作業が残っている

試験に合格したら、そのまま免許が郵送で届くと思っていたのですが甘かった・・・。なんと免許申請手続きがあり、その免許申請をすると郵送で免許引換券が届き、その免許引換券を持って保健所にいくことでようやく免許が手に入るという仕組みでした。なんか、RPGゲームであっちこっち振り回されるイベント的な要素を感じますが、マジでめんどくさいです。でも、免許欲しいから頑張ってやりました!

試験に合格すると、下記の書類が自宅に送られてきます。「免許申請手続きについて」みたいな書類です。そこに免許申請に必要なものが記載されており、これがめんどくさいのです。

『免許申請に必要なもの』

①免許申請書

②医師の診断書

③合格証書

④戸籍謄本または戸籍抄本または本籍の記載がある住民票

⑤中学校以上の卒業証書の写しまたは卒業証明書

⑥4900円

①の免許申請書は送られてくる書類の中に含まれているので、住所とか名前とかを書くだけです。問題は②の医師の診断書で、これは医師のサインが必要なのでわざわざ診察に行って、サインをもらってこなければなりません。診断内容は、「アヘンとは大麻とか覚醒剤とか精神疾患の症状はありません」という診断内容になります。なので、僕は近所の内科クリニックに電話して、事情を説明して問診を受けて診断書を書いてもらいました。刈谷市中手町にある「あらかわ内科クリニック」の荒川先生です。

僕の場合はたまたま近所のクリニックを検索して電話して、たまたま受けてもらえましたが、病院によっては「そういうことはやってない」と断られることもあるみたいですし、大きい病院だと今は紹介状がないとそもそも診察してくれないっていう事情もありますので、場合によっては何件か個人でやられている病院に電話をかけることになるのかなと思います。

ちなみに、診断書作成料金は1000円でした。笑

「安っ!」って感じですよね。せっかく国内最難関である医師免許を取得して、医師にしかできない仕事をしているんだから、3000円とか5000円とかボッタクればいいのにとか思っちゃうんですけど荒川先生はそういうお金のためにやってるわけじゃないんですかね。非常に良心的な価格設定で次もお願いしちゃいたくなりました。

「次も?」と思われるかもしれませんが、実は、次の予定がありまして、全然フグとは関係がないのですが、僕は海外の砂漠マラソンレースに参加することがちょくちょくあり、その際にも医師の診断書が必要なんですね。なので、次回の砂漠マラソンの診断書は荒川先生に書いてもらうことにします。1000円だし。

おっと、話が逸れました。すいません。

続いて、③戸籍謄本ですが、これは、僕はマイナンバーカードを取得しておりますので、コンビニで本籍地記載の住民票を200円で印刷してきて終わりです。コンビニでできない人は市役所に行って取得すればオッケー。

続いて、④の「中学校以上の卒業証書、または卒業証明書」ですが、これがまた大変でした。なぜなら、僕は中卒なんです。なので、高校の卒業証書もないし、大学の卒業証書もないんです。最終学歴が中卒で、中学卒業も20数年前のことで、いまさら卒業証書なんか残ってないんですよね。

なんとなく、微かに記憶にあるような気がするのは、どこかのタイミングで中学校の卒業証書を捨てたんじゃないかなぁ〜という遠い記憶で、おそらく僕、捨てたんです。要らないと思って。だから、家中を探してみたんですけど当然見つからないんですよね。多分捨てたんで。それで家中を探しているときにだんだんイライラしてきて思ったんですよね、

〝っていうか、卒業証書なんか必要ねーだろ意味ねーだろ〟って。

なんでフグの資格を得るのに学歴が必要なんだよ関係ねーだろ学歴差別かこの野郎!っていうか、中学校までは義務教育なんだから誰だって普通に卒業してんだからそんなもん提出させたってなんの意味もねーだろ!って感じですよね。そう思いません?これからフグの資格を取ってフグの仕事に精を出して頑張っていく人に対して、学歴見せてくださいとかふざけんな!って話ですよ。マジで。こういうお役所仕事が日本の学歴社会を作っていくし、努力が報われない社会っていうのを作っていくんですよね。あーマジでムカつく!

と、いうことで、どれだけ探しても無いものはないので、卒業証書は諦めて、卒業証明書を提出する作戦に切り替えました。とはいえ、卒業証明書の取得方法がわからなかったので、ネットで調べてみるとどうやら『卒業した中学校に直接連絡すればいい』ということがわかったので、早速卒業した刈谷市立刈谷南中学校に連絡し、「担当者が今不在なので、また連絡します」ということで一旦話が止まりました。

こういうね、面倒なことがあるんですよ。合格した後に。もう本当に合格したんだからサクッと渡してくれればいいものを、「色んなイベントを用意してくんじゃねーよボケ」って感じですよね。

それで、折り返しの電話を待っている間に、先ほどの「あらかわ内科クリニック」に行って診断書を書いてもらって、会計待ちしていたら中学校から連絡があり、「もういつでも取りに来てええで」とのことだったので、病院帰りにすぐに取りに行ってようやく「卒業証明書」を手に入れることができました。

そして、その足でそのまま刈谷市にある「衣浦東部保健所」に行って「フグ免許申請書」と必要書類一式を提出して参りました。「免許は1ヶ月〜2ヶ月後に届くから、案内の葉書が届いたらこちらまで取りに来るように」ということで、免許取得までさらにもうワンステップが追加されました。「だったら案内ハガキじゃなくて免許をそのまま自宅に送れよ」と言いたくなりましたが、保健所の平職員にそんなこと言っても、「そんなこと私に言われましても…」って感じだと思うので我慢しました。

しかも、聞き逃しませんでしたが、1ヶ月〜2ヶ月とのことなので、気長に待つしか無いですね。これだからお役所仕事はダメなんですよね。さっさと渡せっつーの。

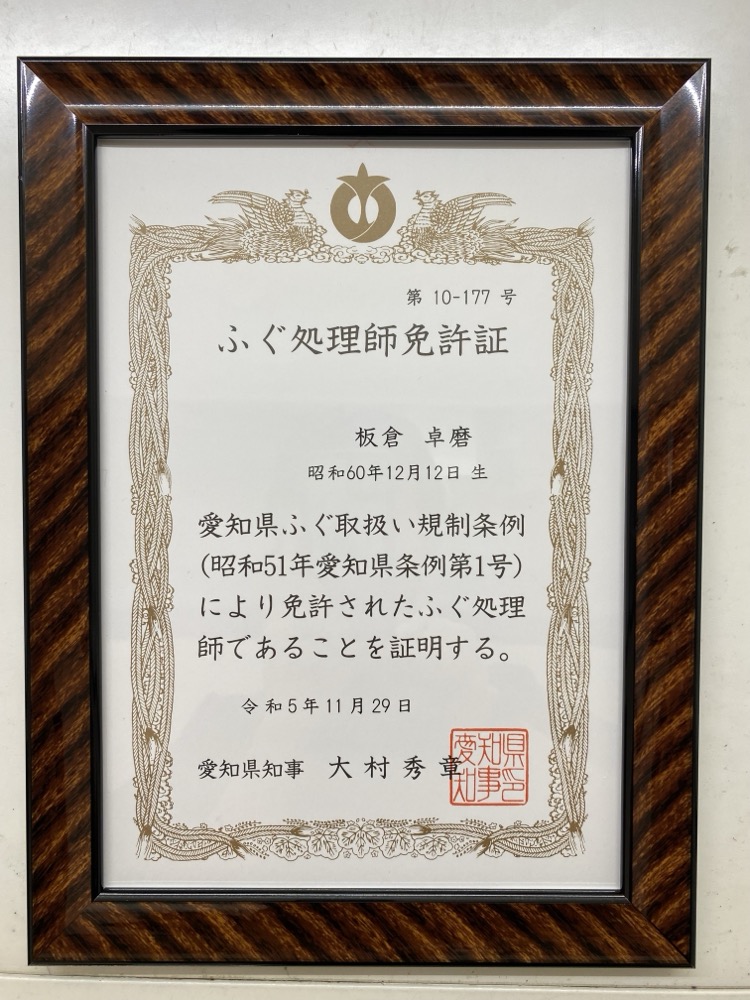

ようやく長いイベントが終わり、フグ免許証が届いた!

実技試験が終わったのが10月11日、その後、11月16日に合格証書が届き、その日のうちに免許発行申請をしました。それから自宅に「免許証交付通知書」が届いたのが12月9日、12月9日は土曜日だったので、免許を衣浦東部保健所に取りに行ったのが翌月曜日の12月11日、ここでようやく免許証を手にしました。

僕はこれまでの全ての工程を最短で行動してきたので、実技試験が終わってから手元に免許証が届くまでに、最短でも丸2ヶ月かかることがわかりました。これが愛知フグ試験の試験が終わってから免許証を実際に手にするまでの所要時間です。60日前後かかると思っていてください。

『A4の額に入れてそれっぽくしてみましたの写真』

実際にフグを釣りに行って捌いて食べるまでがセット

実際に釣りに行った様子はこちらです。

『堤防でヒガンフグを釣り上げる』

愛知県フグ処理師試験対策 まとめ

以上が、僕の経験による愛知県のフグ試験の概要と対策です。

僕は仕事ではフグを扱うことはありませんが、趣味で釣りをしますので、もし、外道でフグが釣れてしまったときに、免許があればその鑑別ができるし、もし食べられるフグだったら自分で捌いて食べたいと思ったんですね。

別に、自己責任で食べる分には免許は必要ないんですけど、やっぱり、免許を取得する過程でちゃんとフグについて一から勉強することになるので、その道の知識を手に入れたければその免許を取得するのが一番だと思ったんですね。

僕は第一種電気工事士の資格も持ってますが、DIYで電気工事をやってしまうよりも、ちゃんと資格を取得して、ちゃんと正しい知識を持って作業することって大事だと思うんですね。人にも胸を張って「やれます」と言えるし、自称ではなく、「他人が認めた資格」というものには一定の信頼を勝ち取る権威性があります。

そういう部分で、これまでずっと欲しかったフグの免許が手に入ったので嬉しかったです。そして、フグの試験についてはネットにあまり情報がなく、僕自身が苦労したので、僕みたいな趣味でフグ試験を独学で受験する人にとって何かしら役に立てればと思い、このような形でネットに情報を残そうと思いました。

今度はあなたの番ですね。試験頑張ってください!

そして、フグ試験の内容も年々、少しずつ変わっていくと思いますので、この僕の情報はどんどん古くなっていきます。あくまで、令和5年度の受験要項になっていますので、実際の受験と違っている部分もあるかと思います。ですので、なるべく愛知県の公式ページで最新の情報にアップデートするようにしてくださいね。

そして、もし、受験をしたときに、こちらの記事で書いていることと違う受験要項などがあれば、「コメント」や「問い合わせ」でお知らせいただければと思います。その際は、最新情報としてページをアップデートして、より最新情報に近い形で情報公開します。そうすれば、これからフグ試験に臨む方にとって有益な最新情報としてお役に立てるかと思います。

我々は「独学組」です。これから独学組の後輩達のために、ぜひ、情報共有にご協力ください。

それでは試験頑張って!ボハコテサゴスムセ!

コメント

私も独学組で昨年度合格しました。

このような記事は本当に無いので、独学組(圧倒的に少ないと思いますけど)には有難いと思います。

少し指摘させて下さい。

出だしの記事です。

愛知県で資格をとっても、三重県では資格取り直しとありますが、それは認識不足です。

今は全国統一的な試験が行われているため、その試験に合格した人は条件さえ合えば申請のみで資格がもらえます。

詳しくは厚生労働省のHPを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094363.html

この中に各都道府県間のの受入状況みたいな記事があります

参考にしていただければと思います。

素人組には、ほぼほぼ関係無い話ですけど

情報提供、並びにコメントありがとうございます!

間違えていた記事内容を訂正させていただきました!

去年自分も愛知フグ調理師の試験受けましたが、見事に不合格でした↓↓今年もリベンジするので参考にさせてもらいます!!

去年は残念でしたね。ご自身の点数は確認されましたか?点数がわかれば対策もできると思います。

今度こそ、頑張ってください!

今年もフグ試験チャレンジするのですが、去年の実技試験、手袋(軍手)使われましたか?噂で聞いた程度なんですが、手袋はてかっては駄目だと聞いていたので、参考に教えていただけませんか?

自分は手袋を使いました。直前の質問受付で手袋を使ってもいいかどうか直接質問しましたので、間違いありません。

本日、学科・鑑別受けてきました。とても参考になりました。

明日の実技ですが、白衣が必要ですが、白衣とは、白衣じゃなくても大丈夫そうですか?帽子とかもキャップとかでも大丈夫そうでしたか?

白衣じゃなくても大丈夫かどうかはわかりません。しかし、僕が見た限りでは皆さん文字通りの白い白衣を着ていましたね。帽子の形状は問われないので、僕は食品工場用の顔面以外全て隠れる帽子でいきました。僕と同じタイミングで受けた人はコックさんを絵に描いたような長い調理帽をかぶっていましたね。

情報誠にありがとうございます。

今年の試験はつい先日に終わっておりましたので来年に向けて只今勉強中です!

まだまだスタートしたばかりですがピンク色の教本?教科書?

は営業時間中であればいつでも購入可能でしょうか?

よろしければご返信お願い致します!夜分遅く申し訳ございませんでしたm(_ _)m

※ビビリな性格なのでこれからみっちり勉強したいのです。

役所の中なので、8時〜17時の間で購入できると思います。

有難う御座います。明日から学科試験なので助かりました。

私も趣味の独学組ですが、令和6年愛知県ふぐ処理師試験に合格しました!

合格番号もさかなさんと同じ15番です(笑)。

さかなさんの効率的な学習法と分かりやすいアドバイスがとても参考になりました。

ありがとうございます!

種類鑑別は結果的に満点でしたが、じつは当初、不正解を選んでいました。理由はタカをくくって見た目だけで判断してしまい、ふぐに触れてとげを確認しなかったからです。途中で触ったところでようやく間違いに気づいたのですが、その時点で残り時間もほとんどなく、一瞬アタマが真っ白になって本当に焦りました。

鑑別試験の時間はそもそも非常に短いため、まずは触れてとげの有無から鑑別を進めるフローチャートを頭の中に作っておいた方がよいのかなと感じました。

あと、ヒガンフグがちょっと分かりにくかったです。普段から遊漁船でヒガンフグをよく釣るので鑑別には自信があったのですが、試験のヒガンフグは若魚だったのか、ヒキガエルのような暗い茶色調でイボイボした表面ではなく、明るく緑がかった色合いのまだら模様で、いつものとはちょっと見た目が違い不安でした。

途中で間違いに気づくと頭が真っ白になりますよね。しかも、時間も短いのでさらに焦りますよね。僕はそれでひらがなが読めなくなってしまったので、本当にひらがな表記の訓練は必要だと思いました。ヒガンフグは緑色っぽいやつもいますよね。試験よりかなり前から準備して冷凍しているからなのかわかりませんが、とにかく全部新鮮さはないし、目は真っ白だし、筋肉もダルダルで普段見慣れているフグとはちょっと違うので、その点も注意が必要ですよね。